2019年,伦敦成为全球第一座国家公园城市。同年,作为建设标准的《伦敦国家公园城市宪章》颁布,全球范围内的国家公园城市评选也在同步展开。不过,当时有舆论认为,这是伦敦通过新概念,营销城市而已。

次年,《伦敦规划》展露出伦敦「绿色治城」的决心:「环境战略」是城市未来发展的重心,除国家公园城市改善计划,零碳城市、韧性城市等绿色城市打造计划均囊括其中。

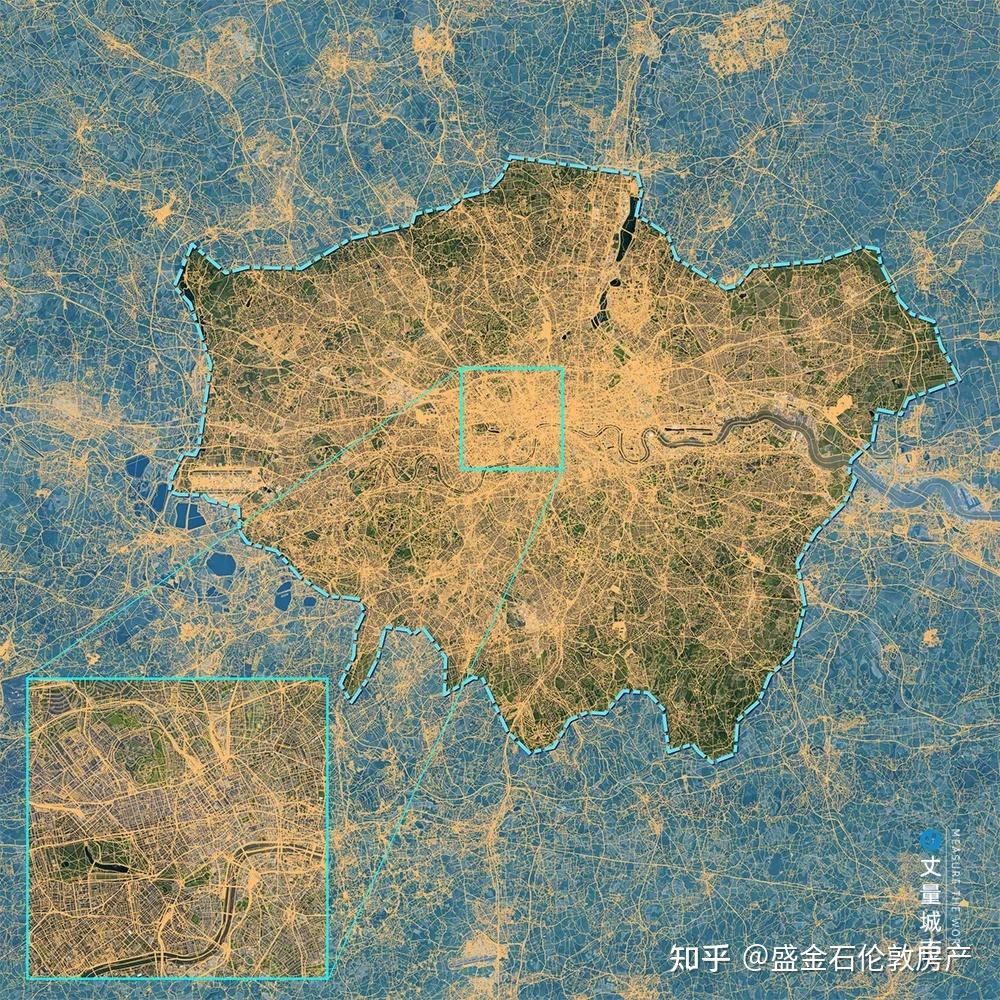

伦敦之所以能推动环境战略实施,离不开经过半个多世纪发展的公园系统:上世纪40年代大伦敦规划的「绿环」规划之后,伦敦绿色空间一步步向内延伸,逐渐建立起由「绿网」、「绿楔」、「绿斑」组成的公园网络。

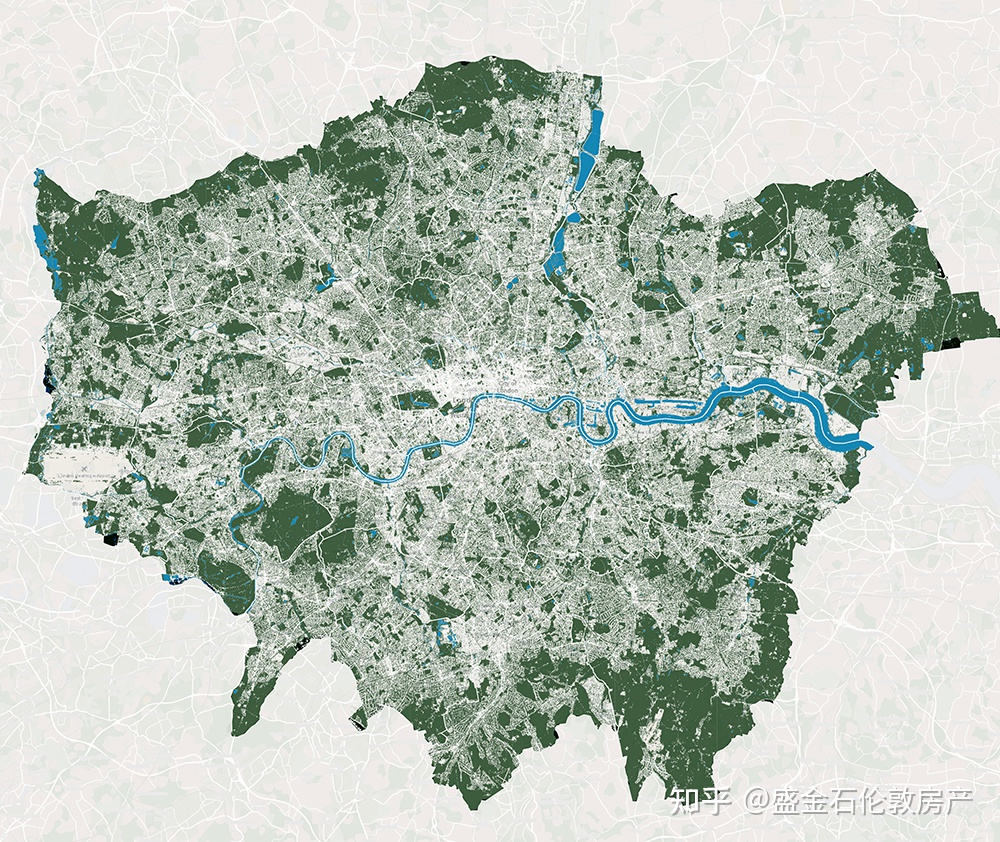

▲ 经过数十年的发展,现如今的伦敦「绿环」并非连绵不断的绿带,而是混杂着公园、农地、城镇的绿廊这些绿色空间并非连绵不断,而是混合着众多城市功能,且功能定义已从空间的绿色,转向强调经济、社会属性的空间作用。

▲ 伦敦下利亚山谷绿带与沿线的科技园区结合,成为休闲配套

不得不提的是,这些绿色空间在城市中的占比只有30%多,分布也极为不均匀(主要集中在外围绿环)。

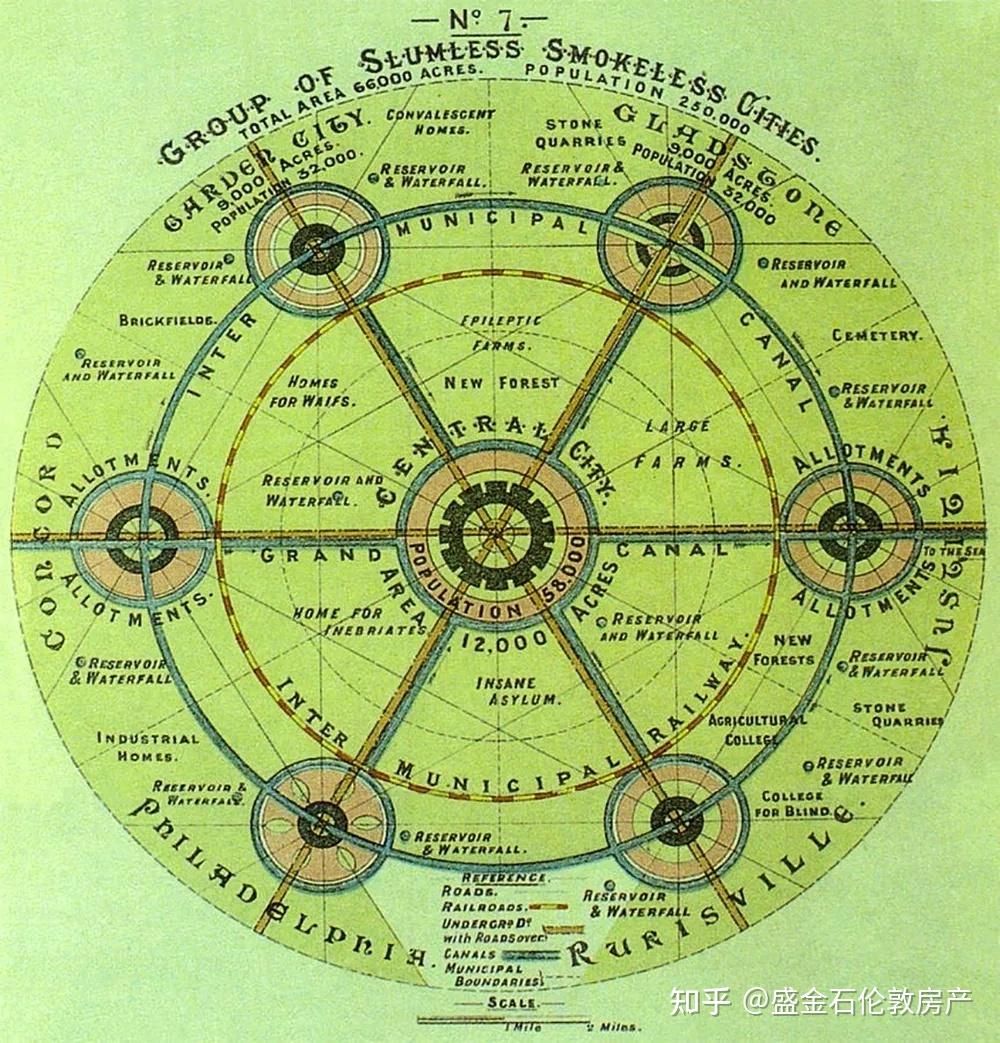

19世纪末,埃比尼泽·霍华德的「田园城市」*概念,让欧洲重新审视城市未来的发展规划。二战后,众多城市在重建过程中,引入并实践了田园城市理念。

*田园城市:借助田地或花园的空间围合,平衡住宅、工业和农业区域比例的一种新型城市模式。借助这种绿环结构,解决工业革命时代,令人头疼的大城市病。

伦敦是先行者之一,《1944大伦敦规划》中提出通过绿环控制城市规模,防止郊区小城镇被吞并,承接城市分散的功能。

▲ 《1944 大伦敦规划》中的绿环(来源:flickr)

1952年,城镇发展法案通过,绿环外围将建设8座新城,接纳伦敦外迁的制造业和产业人口。如哈罗新城承接食品加工,克劳利承接机械制造等,这些城市人口保持在5—10万人之间。

随着城市的再次繁荣,空间又变得拥挤不堪。1969年,绿环外开始建设3座第三代新城,它们不再是承接功能疏散的卫星新城,而是功能完善、独立运行的「反磁力中心」,与伦敦内城的关系,从配合变为竞争。如新城米尔顿凯恩斯,聚集着内城迁来的企业总部,还是英国最有活力的初创公司聚集地之一。

不久后,制造业大衰退时代来临,伦敦内城失业率居高不下,「空心化」严重(1951—1981年,城市人口减少150多万)。短短几年间,绿环成为人们前往新城找工作与通勤的障碍,绿环的发展就此停止。

1977年,《内城地区法》颁布,伦敦发展重心重新回归内城。城市产业正逐步转向金融、文化、旅游等为主导的三产,环境成为城市越发重要的竞争力。1990年代,「绿色战略报告」颁布,内城区通过「绿链模式」挖掘路网、水网的空间新价值。

2000年初,「100个公共空间计划」则依靠公共空间改造,为城市制造「新空间」。2004年,《大伦敦空间发展战略》将绿环、绿链、公共空间纳入整体环境规划之中,视为伦敦作为全球化城市的竞争力。

之后的「绿楔」战略,逐渐融入伦敦5条产业走廊,成为拯救绿环外围日渐「衰落」新城的绿色动脉。

就这样,不断进化的公园系统,成为建设国家公园城市、绿色城市等城市新发展目标的骨架。

▲ 摄政运河改造区全长14公里,分为多个主题区,成为市民休闲中心

本文为盛金石英国地产原创,未经授权不得转载;已授权转载需注明出处。

大家都在看